Engagement und Selbstausbeutung

Ich habe mit sehr vielen engagierten Menschen zu tun, aber auch mit frustrierten und ausgebrannten. Das ist nicht nur in der Schule so, sondern auch in vielen anderen Kontexten. Dabei fallen immer wieder zwei Worte: Engagement (Schulleitungen erwarten das z.B. von ihrem Kollegium) und Selbstausbeutung (Kollegien werten oder empfinden bestimmte Verhaltensformen so). In der herbstlichen Dunkelheit ist wieder Zeit, Modelle zu entwerfen bzw. in diesem Fall das gute, alte Tankmodell zweckzuentfremden. Ich glaube, dass eine Grenze zwischen diesen beiden Begriffen gibt, die nach dynamischen Aspekten verschiebbar ist.

Ein Beispiel nehme ich einen Homepagebetreuer an einer Schule. Das ist je nach Konzept eine wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit und bietet Möglichkeiten ein eigenes Hobby sinnvoll für eine Gemeinschaft einzusetzen. Nebenbei bekommt man so eine Menge aus dem Schulleben mit – das ist besonders wichtig bei großen Schulen und erhält so eine Informationsvorsprung – auch eine kleine ideelle Machtoption. Vielleicht gibt es positive, bestärkende Rückmeldungen von der Schulgemeinschaft.

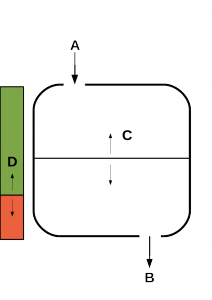

Diese Aspekte füllen (in der Skizze: A) den „Tank der Motivation“, bringen ihn aber nicht zum Überlaufen, denn es gibt auch einen Abfluss (in der Skizze: B). Die Arbeit des Homepagebetreuers könnte z.B. von der Schulgemeinschaft als selbstverständlich angesehen werden. Einzelne könnten ihm unterstellen, sich nur in eine bessere Position gegenüber der Schulleitung bringen zu wollen. Vielleicht neiden auch Kolleginnen und Kollegen die damit in Ausnahmefällen verbundene Entlastungsstunde. Vielleicht kümmert sich eine Schulleitung nicht darum, Informationen an den Homepagebetreuer weiterzugeben, sodass das dieser sich immer mühsam alles selbst zusammensuchen muss. Vielleicht sorgt das Schulsystem insgesamt dafür, dass für Extraaufgaben immer weniger Zeit bleibt. Vielleicht leidet das Familienleben unter dem Engagement. All das leert den Tank der Motivation.

In dem Tank gibt es einen Füllstand (in der Skizze: C), der gewahrt sein muss, damit unsere Homepagebetreuer seine Arbeit als erfüllend erlebt (grüner Bereich). Je nach persönlichem Empfinden (in der Skizze: D) kann dieser notwendige Füllstand variieren.

Von Engagement spreche ich, wenn der Füllstand C dauerhaft über dem Füllstand D liegt (roter Bereich). Natürlich wird es Phasen geben, während derer das nicht der Fall ist, aber wenn sich der Tank hinreichend schnell wieder füllt, macht das nichts. Insgesamt ist die Sache stabil, man kann ggf. weiter optimieren, aber konkreter Handlungsbedarf ist nicht gegeben.

Von Selbstausbeutung spreche ich, wenn der Füllstand C dauerhaft unter dem Füllstand D liegt. Der grüne Bereich kann dann gerne ab und zu nochmal aufflackern, aber die grundsätzliche Tendenz bleibt. In diesem Zustand gibt es konkreten Handlungsbedarf, leider automatisieren sich hier auch oft bestimmte Muster.

Das Individuum

… hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten, den Füllstand zu erhöhen, denn dafür müsste es den Zufluss A erhöhen oder den Abfluss B erniedrigen. Er könnte sich noch mehr die Aufgabe hineinknien, um mehr positive Rückmeldungen zu bekommen – schwer berechenbar. Er könnte für weitere Entlastungen oder Ressourcen kämpfen – die gibt es an Schulen kaum oder nur auf Kosten anderer (Umverteilung). Er könnte versuchen, die Arbeit anders zu strukturieren, etwa in Form einer AG oder eines Homepagesystems, in dem sich Verantwortungen delegieren und damit auf mehrere Schultern verteilen lassen. Er könnte aber auch die Qualität seiner Arbeit reduzieren und auf ein Level absenken, das den roten Bereich wieder knapp grün werden lässt. Diese Spirale wird aber dann abwärts gehen, da ihm das die Schulgemeinschaft auf Dauer nicht mehr als Engagement durchgehen lassen wird. Das müsste ihm dann zusätzlich egal sein. In letzter Konsequenz kann unser Homepagebetreuer sein Engagement einstellen. Das geht ein wenig leichter, wenn diese Aufgabe nicht ein eine Funktionsstelle gebunden ist (der Homepagebetreuer ist ja nur ein Beispiel).

Die Schulleitung

… kann wesentlich mehr leisten, da sie die Rahmenbedingungen schafft, in denen sich Engagement abspielt (Kontrolle über den Abfluss B). Sie könnte z.B. die Kommunikationsstrukturen verbessern – oft sind das einfache, organisatorische Maßnahmen, wie z.B. Pressemitteilungen nicht an eine E‑Mailadresse, sondern an einen Mailverteiler zu schicken, der den Homepagebetreuer mit einschließt und diesen Mailverteiler auch für das Kollegium verpflichtend zu machen. Die Schulleitung könnte sich offen vor den Homepagebetreuer stellen, wenn offene oder verdeckte Missachtung (z.B. „Wieso? Er hat sich doch selbst dazu entschieden, diese Aufgabe zu erledigen!“) geäußert wird. Schulleitung kann sich aktiv um den Stand und die Zufriedenheit des Engagierten erkundigen – etwa durch institutionalisierte Mitarbeitendengespräche (Tankfüllstandskontrolle).

Die Frage ist dabei fairerweise natürlich immer, wie es um der eigenen Tank der Schulleitung bestimmt ist. Engagement ist ein Segen für jede Schule. In Selbstausbeutung umgeschlagenes Engagement hat m.E. erhebliche Auswirkungen auf neu entstehendes. Diese Prozesse kann man auf Leitungsebene kaum „nebenbei“ mitbekommen, sonders muss aktiv auf die Engagierten zugehen. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind manchmal ideell viel günstiger als man gemeinhin vermuten mag – und füllen den eigenen Tank, da man in Leitungspositionen ja eigentlich immer mehr mit dem Negativen und Schiefgelaufenen konfrontiert ist.

Deswegen ist die Organisation von Kommunikationsprozessen umso zentraler. je größer ein System ist.