Eine Verbindung, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht, wird an der Luft vollständig verbrannt. Dabei werden 88g Kohlenstoffdioxidgas und 22,5g Wasser frei. Die Verbindung ist gasförmig. 5,8g nehmen bei Raumtemperatur ein Volumen von 2,4L ein. Bestimme die Summenformel der gesuchten Verbindung.

1. Berechnung des Kohlenstoffanteils:

Gegeben: m(CO2)=88g, M(CO2)=44g/mol

Gesucht: n©, Nebenbedingung: n© = n(CO2), da in einem Molekül Kohlenstoffdioxid ein Kohlenstoffatom enthalten ist

allg. gilt: M=m/n <=> n=m/M

einsetzen: n(CO2) = m(CO2)/M(CO2) = 88g/44g/mol = 2mol

Die gesamte Stoffportion der Verbindung enthält 2mol Kohlenstoffatome.

2. Berechnung des Wasserstoffanteils

Gegeben: m(H2O)=22,5g, M(H2O)=18g/mol

Gesucht: n(H), Nebenbedingung: n(H) = 2*n(H2O), da in einem Wassermolekül zwei Wasserstoffatome vorhanden sind

allg. gilt: M=m/n <=> n=m/M

einsetzen: n(H2O) = m(H2O)/M(H2O) = 22,5g/18g/mol = 1,25mol

n(H) = 2*n(H2O) = 2*1,25mol = 2,5mol

Die gesamte Stoffportion der Verbindung enthält 2,5mol Wasserstoffatome.

Damit gilt für das Verhältnis zwischen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen in der Verbindung:

n©:n(H) = 2:2,5 = 4:5 (es gibt ja nur ganze Atome)

3. Berechnung der Molaren Masse der Verbindung

Gegeben: m(Stoffportion) = 5,8g, V(Stoffportion) = 2,4L, Vm(Stoffportion) = 24L/mol

Gesucht: M(Stoffportion)

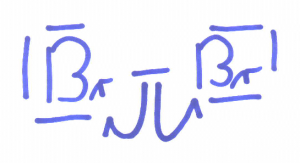

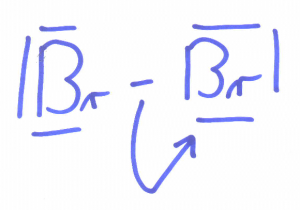

Ansatz: m(Stoffportion)/m(von einem Mol Stoffportion) = V/Vm

einsetzen: 5,8g/x g/mol = 2,4L/24L/mol <=> x = 58g/mol

Gesucht ist also eine Verbindung, für die gilt:

n©:n(H) = 4:5 und M = 58g/mol

Ergebnis:

C4H10

Aufgabe:

Dir ist die allgemeine Summenformel der einfachsten organischen Verbindungen, den Alkanen, bekannt. Sie lautet:

CnH2n+2

Entwickle selbst eine Aufgabe zur quantitativen Analyse für eine Verbindung mit z.B. n=5,9,18… Lasse diese von einem Lernpartner/einer Lernpartnerin gegenrechnen. Achte darauf, dass du dabei die Zahlenverhältnisse nicht zu leicht wählst.

Hinweis:

Dieses Material lässt sich auch als PDF oder ODT (OpenOffice) herunterladen.