Differenziertes Argumentieren

Ich schreibe oft das Wort „undifferenziert“ neben z.B. ein Fazit in einem Aufsatz und mache mir selten Gedanken darüber, ob für Schülerinnen und Schüler überhaupt verständlich wird, was ich damit meine – ich weiß eigentlich, dass das für Schülerinnen und Schüler eben nicht verständlich ist. Also habe ich gestern dazu in meinem Deutschgrundkurs in der 12 eine Unterrichtsstunde gebaut, die wie folgt ablief.

Hausaufgabe / Vorbereitung:

Die Hinweise zum Abitur in Deutsch im Jahr 2016 sehen für den Bereich „Medienkritik“ folgende Texte bzw. Quellen vor:

- Was Schülerinnen und Schüler am PC lernen, ist Glückssache

- Facebook auf den Stundenplan

- http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/GrundddatenJugend_Medien_2012.pdf

bei letzterer Quelle nur:

- Das können Pre-Teens und Jugendliche am Computermachen

- Verweildauer bei der Onlinenutzung von 14-bis 29-Jährigen und Online-Nutzer/innen ab 14 Jahren im Jahresvergleich

- Aktivitäten im Internet – Vergleich Gesamtbevölkerung mit 14- bis 29-Jährigen

Zudem sollen aktuelle Studien mit hinzugezogen werden. 2012 ist ja im Internet fast ein Jahrhundert her.

Wir haben uns vorher im Unterricht mit weit komplexeren Sachtexten beschäftigt. Daher dienten mir diese Texte eigentlich nur noch als Vehikel, für den Themenbereich des differenzierten Argumentierens.

Die Schülerinnen und Schüler haben zu dieser Stunde arbeitsteilig Kernaussagen dieser Texte in einem Etherpad (lite) zusammengefasst.

Stundeneinstieg:

Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe bekommen, Fragestellungen zu entwickeln, die sich anhand der nun vorliegenden Stichpunkte ergeben.

Inputphase/Lehrervortrag:

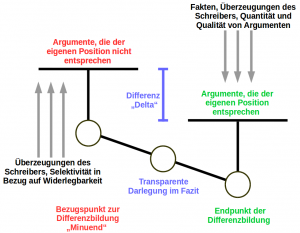

Ausgehend von dem mathematischen Konzept der Differenz ( die Physiker und Chemiker im Kurs kamen natürlich sofort auf die in diesen Fächern ständig auftretenden Deltas ) habe ich eine modellhafte Übertragung auf Schreibprozesse entwickelt. Das folgende Modell ist dabei zusammen mit den den Schülerinnen und Schülern entstanden – meines war bei Weitem nicht so ausgefeilt ( klicken für vollständige Größe ):

Ein paar Fetzen aus dem Unterrichtsgespräch:

- für eine Differenz benötigt man zwingend einen Bezugspunkt ( Minuend ), der bei einem Schreibprozess durch die Gegenmeinung repräsentiert wird

- die eigene Meinung ist quasi der Endpunkt, der sich aber nur in Relation zur Gegenmeinung ergibt

- ein Fazit macht dem Leser quasi „nur“ noch einmal die Differenz zwischen fremder und eigener Meinung bewusst

- Überzeugungen des Schreibers üben ein Druck aus: Sie verleihen der eigenen Position mehr Gewicht und „erleichtern“ die Fremdmeinung

- eine weitere Methode der Erleichterung iast z.B. die gezielte Auswahl von Argumenten der fremden Meinung, die sich aber entkräften lassen ( indirektes Argument )

Grob zusammengefasst:

Ohne die Berücksichtigung der „Gegenseite“ ist kein differenziertes Argumentieren möglich!

Prüfung der Fragestellungen:

Jetzt habe wir im Etherpad die Fragestellungen sortiert: Welche lassen sich aus welchen Gründen differenziert diskutieren und welche nicht? Und wieso?

Dabei wurde auch überprüft, ob die vorhanden Aussagen die „Gegenposition“ hinreichend berücksichtigen.

( Das tun sie übrigens nicht, beide Texte basieren weitgehend auf Aussagen der gleichen Person – was die Schülerinnen und Schüler dazu veranlasste zu sagen, dass die Textauswahl durch die Kommission wohl nicht sehr differenziert erfolgte. Außerdem wurde bei den Diagrammen die geringe Stichprobengröße und die fehlende Aufschlüsselung hinsichtlich der Zusammensetzung der Probandengruppe moniert – ich lasse das – wenngleich recht freudig – einmal so stehen :o)… )

Argumente der Gegenposition sammeln:

Es folgte eine Recherchephase, um Argumente der „Gegner“ im Netz zu sammeln. Die Stunde uferte danach in einer inhaltlichen, aber doch recht differenzierten Diskussion aus. Unter normalen Umständen ( nicht eine Stunde direkt vor den Ferien ) hätte ich jetzt eine Fragestellung ausgewählt und von jeweils drei Lerngruppenmitgliedern im Etherpad ausformuliert und differenziert schriftlich diskutieren lassen.

Gedanken:

- ohne Technologie (Etherpad) ist so eine Stunde nicht möglich, die Tafel wäre als Medium viel zu langsam und ineffizient

- ich hoffe, dass durch die grafische Darstellung deutlich wird, was mit „differenziertem Diskutieren“ gemeint ist.