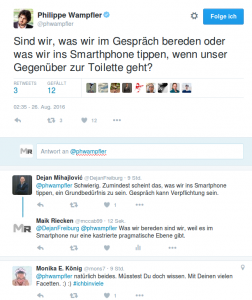

Können wir bitte pragmatisch werden?

Es gibt einen sehr schönen episch langen Text von Lisa Rosa zum Thema welche „digitale Bildungsrevolution“ wir wollen. Ihre Kernthesen:

- Wir können uns nicht entscheiden, ob digitale Bildung zukünftig zum Schulalltag gehört. Mit ein wenig Glück und viel Verstand bestimmen wir allenfalls, wie das aussieht.

- Die Digitalisierung stellt das bestehende System Schule schon jetzt vor gewaltige Probleme, die sich zukünftig verschärfen werden.

- Das Bildungsbürgertum mit seinen bestehenden wissenschaftlichen Strukturen hat versagt beim konstruktiven, visionären Umgang mit dem digitalen Zeitalter und damit das Feld kommerziellen Playern überlassen.

- Die entscheidende Aufgabe des Schulsystem besteht darin, das Individuum so zu stärken, dass es die Anforderungen, die unsere Generation der künftigen hinterlässt, positiv und mit gesamtgesellschaftlicher Verantwortung bewältigt.

Der Digitalpakt#D (die Wanka-Offensive) katalysiert zurzeit nochmals gesellschaftliche Diskurse rund um digitale Bildung bis in Regionalzeitungen hinein. Es ist Geld da, viel Geld mit sogar Aussicht auf noch mehr Geld. Schließlich geht es ja um den Standort Deutschland und damit auch um Dinge wie Wohlstandswahrung.

Den Jubel der Web2.0‑Szene darüber halte ich für völlig unbegründet und ist meiner Meinung nach auf ein eher zurückhaltendes politisches Bewusstsein zurückzuführen. Was wird wahrscheinlich nämlich geschehen?

- Das Geld wird nicht über die Kultusministerien „verteilt“, sondern im Rahmen der Wirtschaftsförderung eher über die der Wirtschaft nahestehenden Ministerien. Es geht politisch im Kern um regionale Wirtschaftsförderung.

- Man wird mit viel Geld Institutionen beauftragen, diese Gelder zu verwalten und dabei einen guten Anteil bereits verbrennen. Da niemand strukturell großartige Vorarbeit geleistet hat, besteht mit etwas Pech die reale Gefahr, dass vermeintlich „einfache Lösungen“ der Wirtschaft sich durchsetzen.

- Das Geld erhält dann der Schulträger, der im besten Fall in Abstimmung mit seinen Schulen selbige ausstattet, im schlimmsten Fall jedoch seine Schulen mit Technik planiert – oder – für Schulen wahrscheinlich noch schlimmer – ihnen pädagogische Konzepte abverlangt, die in Anbetracht der Lage, in der sich Schulen gerade befinden, allenfalls rudimentär ausfallen können.

Der letzte Punkt ist der entscheidende: Man kann keine isolierten Medienbildungskonzepte schreiben und in Leitzordner stecken – Digitalien nimmt keine Rücksicht darauf, dass da ein statisches Konzept steht. Digitalien entwickelt sich rasend schnell weiter – und nicht immer ethisch eindeutig. Man kann nur in jedem Fach anerkennen, dass es eine digitalisierte Welt drumherum gibt, die vernetzt ist (wäre schön, wenn auch Fächer vernetzt wären, aber träumen wir weiter). Es kann also meiner Meinung nach nicht um Konzepte gehen, sondern allein darum, Prozesse einzuleiten, die zu einer Änderung von Haltungen führen.

So, liebe Schulen, nun holt mal alleine nach, was die euch vorgeschaltete Bildungsforschung kaum auf die Kette bekommen hat. Und lasst euch beschimpfen, wenn ihr das nicht schafft. Dann seid ihr doof oder habt wahlweise nichts verstanden.

Das letzte Absatz ist von mir ironisch gemeint. Es gibt aber durchaus Stimmen, die den im Kern sogar ernst meinen.