Fußangeln bei schulischen (Medien-)konzepten

Ich habe „Fußangeln“ geschrieben, um nicht „Probleme“ schreiben zu müssen – die ziehen ja immer nach unten :o).

(Medien-)konzepte – erste kleine Übung

Man schaue sich diese kleine Video mit Klaus Doppler an und ersetze das Wort „Unternehmen/Firma“ durch „Schule“ und das Wort „Leitlinie“ durch „(Medien-)Konzept“.

Nun gibt es zwei Antworten:

- Öhm – äh ja, irgendwie ist das bei uns genau so/ähnlich.

- Nö. Das haben wir schon erkannt und gehen damit um.

Meine Erfahrung

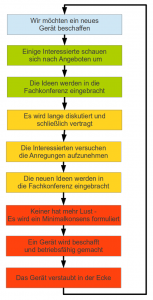

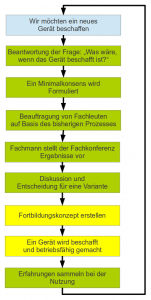

… sagt, dass Konzepte, also auch Medienkonzepte, gerne geschrieben (5%) werden, besonders gerne im Kontext von Schulinspektionen – selten sind diese Konzepte aber konkret mit Leben gefüllt (95%). Natürlich ist das in meinem direkten Umfeld nicht anders, was bei mir zu bestimmten Reaktionen führt, bzw. geführt hat:

- Manchmal denke ich: „Es liegt bestimmt, daran, dass die Geräte noch nicht so weit sind. Wir brauchen also bessere, d.h. zuverlässigere Geräte nebst passender Netzwerktechnik. Dann kommt vieles von selbst.“

- Wenn ich etwas Neues eingeführt habe, war ich schon enttäuscht, wenn die begeisterte Aufnahme und die anschließende Benutzung ausblieben. Meine Standardausrede ging dann in die Richtung: „Jaja, wir leben eben in einer Zeit der Überganges, da sind Rückschläge völlig normal“ – daraufhin habe ich dann weitergemacht mit anderen Neuigkeiten und mir Trost in der „Netzwohlfühlblase“ gesucht.

Es geht ja nicht um Geräte. Es geht ja nicht um Innovationsimplementierung. Es geht ja eigentlich bei jedem Konzept nur darum, eine Veränderung zu initiieren. Dazu gibt es systemische Ansätze – also eine Theorie, die bei vielen Dingen hilft – nicht nur bei der Betrachtung von schulischen Prozessen. Sie hilft mir als Theorieansatz deswegen, weil sie im bestehenden System umsetzbar ist und nicht eine Utopie zur Voraussetzung macht.

Allgemeines zu Veränderungsprozessen

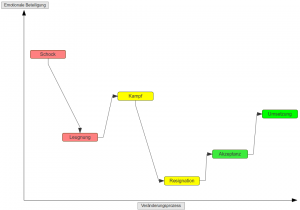

Eine bedeutsame Veränderung im Leben von Menschen ist meist eine Trennung. Sie soll hier als Beispiel für einen gravierenden Veränderungsprozess dienen. Um diese Veränderung nicht durchleben zu müssen, gibt es ja auch schon eine Reihe innovativer Lebensansätze, die sich eben nicht auf einen „unsicheren“ Partner fokussieren. Was geschieht dabei eigentlich nach einem systemischen Ansatz, vorausgesetzt diese Trennung ist irreversibel?

Phase 1 – Der Schock:

Die Trennung kündigt sich an. Das ist oft ein schleichender Prozess, machmal aber auch eine „mutige“ SMS – so hört man zumindest. Auf jeden Fall löst diese Nachricht bzw. das Bewusstsein darum zunächst einen Schock mit hoher emotionaler Beteiligung aus. Es kommt oft zu irrationalen Verhaltensmustern.

Phase 2 – Die Leugnung:

Oft genug will der Verlassene die Endgültigkeit der Trennung nicht wahrhaben. Daher wird er Strategien anwenden, die ihm die Aufrechterhaltung seines bisherigen Verhaltens – zumindest vordergründig – ermöglicht. Dabei geht es auch um ein Sicherheitsgefühl und das „In-den-Griff-Bekommen“ der Schockemotionalität – also letztlich um das Bedürfnis, die Kontrolle (über sich) wiederzuerlangen. Die emotionale Beteiligung nimmt ab.

Phase 3 – Der Kampf

Man besinnt sich in dieser Phase wieder auf die eigenen Kompetenzen und den eigenen Wert. Das kann sich in erneuten Bemühen um den Partner äußern, indem man z.B. Rituale aus den Zeit der ersten Begegnungen wieder reaktualisiert. Es kann sich aber auch in offener Aggression gegenüber dem Partner äußern – z.B. durch Denunziationen, Mobbing, im Extremfall Stalking usw.. Die emotionale Beteiligung steigt in dieser Phase. Ein Kampf kann jedoch nie erfolgreich sein, wenn die Trennung tatsächlich irreversibel ist.

Phase 4 – Resignation

Resignation bedeutet hier erst einmal nur, dass die „Kampfhandlungen“ eingestellt sind. Von Außenstehenden wird diese Phase gerne einmal mit „Akzeptanz der Änderung“ verwechselt. Tatsächlich hat diese aber noch gar nicht stattgefunden, sondern lediglich die Einsicht, dass das eigene Bemühen sinnlos ist, bestimmt den Verlassenen. Oft zieht er sich in sich selbst zurück und „normalisiert“ seinen Alltag. Die emotionale Beteligung sinkt.

Phase 5 – Akzeptanz

Hier rücken erstmals die Chancen der Änderung in den Vordergrund. Der defizitorientierte Blick weitet sich auf neue Möglichkeiten. Gleichzeitig wird das Vergangene ersmals kritisch-distanziert betrachtet. Die emotionale Beteiligung steigt wieder.

Phase 6 – Umsetzung

Die Änderung ist im Alltag angekommen und hat sich verstetigt. Im Vordergrund stehen die Möglichkeiten, die nun als positiv im Kontrast zum Zustand vor den Änderungen erlebt werden. Unser exemplarischer Verlassener fragt sich nun z.B., warum er die Trennung nicht selbst viel früher eingeleitet hat.

Jedes Konzept ist für das System ein Schock

… und zwar in der Definition der systemischen Theorie. Wenn ein Konzept keine Emotionen, teilweise auch Übergriffe auslöst, ist keine Veränderung initiiert. Das Schlimmste ist Lethargie. Widerstand, also Kampf ist bereits eine Form der Auseinandersetzung.

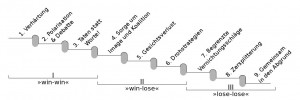

Welche Fehler kann man machen, wenn man den Veränderungsprozess gestalten möchte?

- Die Emotionen persönlich nehmen. Das passiert sehr gerne, wenn es sich um das eigene System handelt, was man verändern möchte. Es führt oft zu „Gegenemotionalität“ in Auseinandersetzungen mit denjenigen, die vorgeblich die „eigene“ Sache vorsätzlich torpedieren.

- Resignation mit Annahme verwechseln. Diese Phase ist eine sehr labile, in der das System auch schnell in die Ausgangslage zurückkippen kann. Ein paar aufmunternde Emotionen oder Anrufe von Beraterseite tun da manchmal Wunder.

- Den eigenen Standpunkt projezieren. Wenn ich an der Erstellung eines Konzeptes beteiligt war, bin ich in der Phasenstufung u.U. schon viel weiter vorne als das System, d.h. ich nehme schon an, während das System aber noch kämpft und ich kann dann diesen Kampf so gar nicht mehr verstehen. Wenn weitere Instanzen beteiligt sind, z.B. eine Schulleitung, wird es noch spannender, weil diese vielleicht simultan noch in der Resignationsphase verharrt („Hach, wie sollen wir das jetzt auch noch schaffen?“).

Was bedeutet das für meine Erfahrungen (s.o.)?

- Wenn ich denke, dass es an den Geräten liegt, habe ich schon verinnerlicht, dass eine Veränderung geschieht und diese angenommen – das System vielleicht aber noch lange nicht. Es gibt dafür schon das Fachwort des „digital gap“. Ständig neue Geräte lösen dieses strukturelle Problem nicht, sondern überfordern vielleicht mehr als sie nützen. Es besteht eine große Gefahr, einfach das Gewohnte auf digitale Geräte zu übertragen, anstatt etwas Neues mit gewohnten Geräten zu machen. Ein halbwegs moderner Browser reicht heute in der Regel.

- Die „Übergangsausrede“ ist für mich im Prinzip etwas Resignatives, also ein verkopfter Umgang zur Kontrolle meiner Emotionen. Dabei wäre vielleicht kontinuierliche „Weiterbegeisterung“ hier wichtiger. Und zwar nicht mit Gerätefokus, sondern im Hinblick auf Vorleben anderer Strukturen, Unterrichtsansätze usw. – also konkreter Handlungen.