Autor: Maik Riecken

Was ich im Netz nicht veröffentliche

Die Netztage Springe rücken näher. Im Gegensatz zum üblichen Web2.0‑Optimismus-Sprech wird hier schon in der Ankündigung ein eher düsteres Bild vom Netz mit seinen Wirkungen gezogen, die es auf Gesellschaft und Kultur entfaltet. Ich biete einen Vortrag zum Thema „Die eigene Datenspur ownen“ an – ein Ausdruck, der von Kristian Köhntopp stammt. In diesem Vortrag geht es um Dinge, die ich im Netz mache und Dinge, die ich nicht oder teilweise auch nicht mehr mache. Ich orientiere mich seit Jahren dabei nicht an Aussagen von Socialmedia-Experten, sondern ausschließlich an solchen von Menschen mit solidem technischen Hintergrund. Insbesondere zwei Artikel von Doepfner (kommerzialisiertes Internet) und Lanier (eher pragmatischer Techniker) zeigen eigentlich ganz gut, wo wir nach meiner Ansicht mit dem Netz heute stehen.

Fotos, Videos und aufbereitete Erlebnisse aus meinem familiären Umfeld

Ich habe fünf Kinder und versuche trotz meiner beruflichen Einbindung es so hinzubekommen, dass ich das nicht nur nach außen sage und tatsächlich meine Frau die Kinder dann „hat“. Das ist nicht immer leicht und auch der Hauptgrund dafür, dass man mich eher selten auf Barcamps antrifft. Familienleben findet eben oftmals geballt am Wochenende statt, da will ich dann da sein.

Philippe Wampfler hat pointiert und hervorragend argumentiert, warum Fotos und Videos von den eigenen Kindern im Netz nichts verloren haben. Die Diskussion zu diesem Artikel ist absolut lesenswert.

Aber auch Geschichten aus meinem familiären Alltag sind für mich absolut tabu für die Veröffentlichung. Dabei zählen gerade solche Blogs und solche Blogs zu meinen Favoriten. Beide Autorinnen ind sich nach meiner Meinung der Grenzen und Probleme ihrer Inhalte sehr bewusst und bewegen sich sehr kompetent in diesem Spannungsfeld. Ich lerne sehr viel von beiden und es macht Spaß, die Texte zu lesen.

Für mich gehören solche Dinge jedoch in kleinere Kreise, aber auch in Vorträge, die ich halte und deren Aufzeichnung ich genau deswegen nicht wünsche. Ich schlage für mich und meine Geschichten da mehr „soziales Kapital“ heraus – wenn man das so kapitalistisch überhaupt sagen kann. Das Gesagte ist flüchtig, das Digitalisierte nicht zwangsläufig.

Mir ist sehr bewusst, dass dadurch ein recht distanzierter Eindruck meiner Person im Netz entsteht. Aber genau das ist so gewollt und vielleicht auch Teil einer Inszenierung, die sich natürlich strukturell nicht von der Selbstdarstellung vieler Menschen in sozialen Netzwerken unterscheidet, nur dass diese bei mir eben sehr kontrolliert abläuft.

Anekdoten und „Produkte“ aus dem Schulleben

Martin Klinge ist der Prototyp eins Bloggers, der Außenstehenden humorvoll, kritisch und oft auch sehr mutig Einblicke in die Welt der Schule ermöglicht. Er hat viele Leser, überregionale Aufmerksamkeit und doch schon so manches Mal aus technischen Gründen sein Blog fast geschlossen – Mensch Martin :o)… Ich war eine zeitlang in dem Bereich auch offener, hatte aber ein bestimmtes Erlebnis mit einem Artikel, der bis heute zu den populärsten dieses Blog gehört. In der Diskussion dazu haben mir Schülerinnen und Schüler gezeigt, dass das Entscheidende nicht meine Interpretation von Anonymisierung ist, sondern das, was Außenstehende wiedererkennen wollen. Gerade Schülerinnen und Schüler in der Pubertät können hier eben nicht immer abstrahieren. Ich hatte das Glück, die Sache direkt klären zu können – andernfalls wäre schultypisch ein Leiche mehr im Keller gewesen.

An Produkten von Schülerinnen und Schülern kann ich rein formal kein Veröffentlichsrecht bekommen. Andererseits finde ich didaktisch-methodische Beschreibungen ohne Belege für eine gewisse inhaltliche Qualität immer schwierig. Dilemma. Herr Rau hatte mal Schülerinnen nund Schülern einen Euro für das Veröffentlichungsrecht gezahlt. Ich selbst habe mit Einwilligungserklärungen der Eltern herumfuhrwerkt. Schlussendlich mache ist das heute nicht mehr.

Ein absolutes NoGo sind auch Erlebnisse mit Kolleginnen und Kollegen. Frl. Rot hat ihr Blog aus Gründen schon privat gemacht, Frl. Krise schreibt auch viel über die Lehrerschaft. Auch diese beiden Blogs lese ich schon ganz gerne, aber stets auch mit einer bedingt voyeuristischen Motivation. Mein persönliches NoGo hat damit zu tun, dass es mein Job ist, Schulen und Lehrkräfte für die Möglichkeiten und Potentiale des des Netzes zu öffnen. Würde bekannt, dass ich das Netz selbst verwende, um bestimmte Dinge öffentlich zu machen, die andere Menschen nicht öffentlich dargestellt haben möchten, bekäme ich sehr rasch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Natürlich juckt es immer in den Fingern, über Unterschiede zwischen den Schulformen gerade in Beratungssituationen zu schreiben. Auch in politischen Kreisen (ja, auch da sind wir Medienberater tätig …) passieren gelegentlich Dinge, die ihren Platz ohne Weiteres in einer Satiresendung finden könnten. Journalisten sind da von Berufswegen immer sehr interessiert.

Korrekturgeschichten

Entlarvend finde ich immer wieder Korrekturtweets, die bei manchen Kollegen üblich sind. Bei bestimmten, eher allgemein auftretenden Fehlern ist natürlich eine gewisse Anonymisierung gegeben. Gleichwohl weiß ich nicht, wie ein Schüler oder eine Schülerin, die den betreffenden Fehler gemacht hat, diesen Tweet dann auffasst. Die Deutungshoheit habe ich im Netz nie. Wenn ich mich also dazu äußere, dann allenfalls zur Stapelhöhe oder eben positiv. Zudem passt es für mich nicht, einerseits Defizitorientierung zu beklagen, um dann überwiegend defizitorientiert zu tweeten und sei es nur im Korrekturkontext. Klar rege ich mich über bestimmte Fehler immer wieder auf, lege dann den Stapel aber lieber erstmal weg, bis dieser Mitteilungsmpuls veraschwunden ist.

Hobbys, Vorlieben, Fähigkeiten

Es gibt eine Reihe von Dingen, die im Netz von mir bewusst nicht sichtbar sind. Ich meide Plattformen, die mich dazu verleiten, mehr preiszugeben als ich eigentlich nach eingehender Reflexion für richtig erachte – daher bin ich z.B. nicht auf Facebook und selbst von Twitter hatte ich mich eine zeitlang verabschiedet, um dann mit einem anderen Ansatz zurückzukommen. Des Weiteren verknüpfe ich Accounts verschiedener Dienste nicht, „fave“, „like“ und „plusse“ auch nicht – wenn ich etwas gut finde, versuche ich zu verlinken, zu retweeten oder zumindest kurz zu kommentieren (Kommentare sind im übrigen technisch auch schwerer auszuwerten als logische Operatoren wie Likes). Mir ist das dann wirklich mehr als einen Klick oder inflationäre Einladung wert – ein ganz schöner Anspruch.

Ich könnte mir nie vorstellen, Daten in das Netz zu stellen, die Rückschlüsse auf mein körperliches Befinden zulassen, etwa die Anzahl der gefahrenen oder gelaufenden Kilometer. Dafür fallen mir viel zu viele künftige Geschäftmodelle ein. Gleiches gilt für Daten aus dem Bereich der Finanzen.

Dadurch bleibe ich in der Wahrnehmung der Menschen im Netz natürlich ambivalent. Einerseits der kritische Mensch, der oft querschlägt, gerade bei Mainstreamdingen und das auch begründen kann, anderseits wohl auch ein Spur Unnahbarkeit, die natürlich auch als Arroganz gedeutet werden muss.

Fazit

Das kann man natürlich alles anders sehen. Mir liegt es fern, das bei anderen Menschen zu werten. Schwierig fände ich aber z.B. Geschrei, wenn mit den freiwillig gelieferten Daten dann tatsächlich Geschäftsmodelle entstehen, die eben nicht für allgemeinen Wohlstand sorgen oder sich als kostenintensiv herausstellen. Unsere Wirtschaftsordnung basiert auf Wachstum.

Wie wahrscheinlich ist es da, dass z.B. Menschen und Schulen, die sich an einen Anbieter fest binden (Mein Lieblingsbeispiel aus der Beratung: Apple) langfristig weniger zahlen? Dieser potentiellen Konsequenz muss man sich bewusst sein und sie dann eben tragen, falls sie eintritt. Welche Strategie verfolgt Google – ein Konzern, der Daten vermarktet – mit GoogleApps for Education? (für OpenSource werden weder Lernbereitschaft noch Ressourcen ausreichen – man wird in der Fläche zwingend auf kommerzielle Anbieter aus ganz pragmatischen Gründen angewiesen sein). Werden langfristig weniger oder mehr Daten verknüpft und verarbeitet? Wie werden privaten Krankenkassen in Zeiten steigender Behandlungskosten ihre Gewinne maximieren? Wie die Kreditwirtschaft?

AirPlay stinkt

Aus einem Forum us-amerkanischer Universitätsadministratoren zu Bonjour (Grundlage von AirPlay) und Multicastprotokollen im Allgemeinen. In den Vereinigten Staaten gibt es schon mehrere Jahre Erfahrungen mit Appleprodukten in großen Netzen, Deutschland steht da noch am Anfang:

- Broadcast traffic and performance are mortal enemies. Supporting a few users who want to do iPad mirroring, for example could end up penalizing productivity for a large number of users who do not participate.

- Will need to support a single subnet spanning your entire infrastructure, for both wired and wireless devices.

- No troubleshooting mechanism or tools to help determine connectivity issues.

- No centralized monitoring, management of such devices like number of devices online, number of devices connected, quality of service provided, etc.

- No centralized admission control for those devices – If you wanted to only allow certain people to be able to connect/disconnect, you could not do that

- Little Security – Any device on the same subnet can enumerate all devices. Anyone with physical access to a device can easily pair and control the device fairly quickly.

- As the number of Airplay-compatible devices increases on the network, it will be more and more difficult for users to find and connect to their own devices, as the list gets longer. It will be only a matter of time where a naming convention for iDevices will have to be managed for those users, and it probably would be assigned to an fte in IT to do so.

- If a user decides to consume an inordinate amount of bandwidth using an application such as video, there is no easy way to immediately identify that user and constrict it on the fly.

http://www.networkcomputing.com/wireless/academia-to-apple-fix-your-airplay-wirel/240003500

https://discussions.apple.com/thread/3538172?start=0&tstart=0

Etwas ausholen

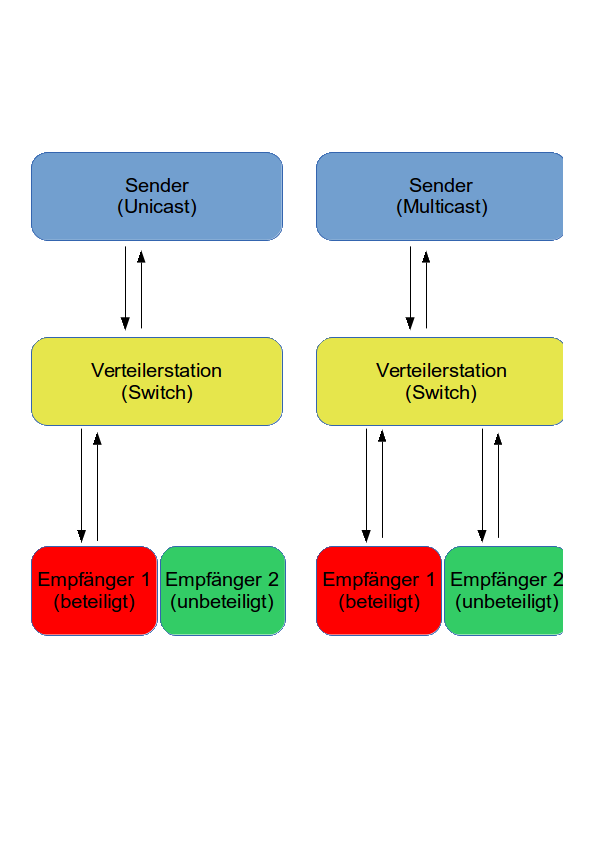

Zunächst einmal der Versuch zu erklären, was das Problem an Multicastprotokollen wie AirPlay (und übrigens auch DLNA) ist. Man kann sich ein Netzwerk vereinfacht als Postkartenverteilungssystem vorstellen (Netzwerktechniker verzeihen das etwas kranke Bild).

Bei Unicast tauschen Sender und Empfänger miteinander Postkarten aus. Der Switch erkennt an Aufklebern auf den Postkarten, wo er sie hinschicken muss. Jede Postkarte kommt genau dahin, wo sie einen Sinn hat.

Bei Unicast tauschen Sender und Empfänger miteinander Postkarten aus. Der Switch erkennt an Aufklebern auf den Postkarten, wo er sie hinschicken muss. Jede Postkarte kommt genau dahin, wo sie einen Sinn hat.

Bei Multicast klebt ein Sender folgenden Aufkleber auf die Postkarten: „An alle Haushalte mit Tagespost“. Für Tagespost muss sich jeder Empfänger explizit anmelden und bekommt dann alle Postkarten mit diesem Aufkleber – ob sie etwas nützen oder nicht. Zudem schicken alle Multicastempfänger phrophylaktisch immer wieder die generelle Nachricht ind Netzwerk, dass sie gerne Tagespost hätten. Diese Tagesportstruktur baut sich in großen Netzen erst nach und nach auf. Der Switch kopiert die Tagespostpostkarten für jeden Empfänger, der signalisiert, dass er sie gerne hätte und schickt sie auch dahin.

Was bei zwei Empfängern noch prima klappt, kann bei vielen Empfängern zum Problem werden, da ein Großteil der Kapazität des Netzes hinter einem Switch dann irgendwann durch Tagespost verstopft ist – wie der heimische Briefkasten zu Hause. Außerdem klagt der Briefträger zwischen dem Sender und dem Switch bald über Rückenschmerzen und macht seine Arbeit nur noch, so gut es eben geht – zudem haben hat für ihn Tagespost nicht unbedingt Vorrang vor „richtiger“ Post und er fängt an, Tagespost in die Botanik zu werfen.

Typische Probleme mit AirPlay

Daher gibt es mit AirPlay in großen Netzen sehr typische Probleme (mit DLNA eher weniger, aber das ist eine andere Geschichte):

- Die Geräte finden sich anfangs nicht (die Multicaststruktur ist von den Switchen noch nicht aufgebaut)

- Die Wiedergabe stockt (das gesamte von Multicast betroffene Netzsegment ist überlastet von Tagespost)

- Die Geräte finden sich nach einer Weile nicht mehr (der Briefträger wirft aus Verzweiflung Tagespost in die Botanik)

Nichts davon ist durch den Nutzer oder dem Administrator in irgendeiner Form beeinflussbar! Damit erkauft man sich die Bequemlichkeit von AirPlay.

Und jetzt die Übersetzung der obigen Forenauszuges:

-

Tagespost und Performance sind tödliche Feinde. Wenn man wenigen iPad-Usern die Möglichkeit gibt, ihre Anzeigen zu spiegeln, sind davon viele Unbeteiligte im gleichen Netzsegment betroffen.

-

Man muss die Netzsegmente, die für Multicast genutzt werden sollen, möglichst klein halten, sowohl für WLAN- als auch für LAN-betriebene Geräte

-

Es gibt keine Tools, um Verbindungsprobleme zwischen Geräten einzugrenzen

-

Man kann Tagespost nicht zentral überwachen, um hinsichtlich von z.B. Performanceproblemen zu optimieren

-

Man kann den Zugriff auf Tagespost nicht nutzer- oder rechtebezogen steuern

-

Es gibt keine Sicherheitsmechanismen. Das letzte Gerät gewinnt immer.

-

Je mehr Geräte sich im gleichen Netzwerk befinden, desto länger wird die Liste für die möglichen Anzeigegeräte. Orientierende Namenskonventionen sind für Privatgeräte nicht sinnvoll durchsetzbar.

-

Wenn ein Benutzer viel Bandbreite für sich beansprucht, gibt es keinen Weg, das Problem näher zu lokalisieren.

Also bei mir in der Klasse klappt das doch wunderbar!

Ja! Es klappt auch im Wohnzimmer zu Hause. Die meisten Lehrkräfte spannen für die Arbeit mit AirPlay ein eigenes Netz im Klassenraum auf, z.B. durch einen AirPort-Extreme (jeder andere Dualbandrouter würde es übrigens auch tun). Router transportieren im Gegensatz zu Switchen keine Tagespost in ein anderes Netz.

Ziel sollte aber doch sein, dass das nicht die Lehrkraft, sondern ein Technologiepartner tut. Viele Subnetze sind wiederum wartungsaufwändig und stehen dem Anspruch einer kostengünstigen, zentralen Wartung diametral entgegen.

Wenn ich die Aufgabe bekäme, für eine ganze Schule oder auch nur einen Gebäudeteil, AirPlay zerverlässig zu garantieren, müsste ich sehr teure Geräte und viel Wartungsaufwand projektieren. Denn es wird auch in kleinen Netzen immer mal wieder spontan „nicht gehen“ – das ist bandbreitenabhängig. Da es keine Fehlerdiagnosemöglichkeit gibt, ist Fehlerbehebung nur wie zu guten, alten Windowszeiten nur per Pass&Fail möglich.

Besser wäre aus Administratorensicht eine Weiterentwicklung des AirPlayprotokolls, sodass es auch für Enterpriseumgebungen taugt. Ich als Adminsistrator bekomme nämlich jetzt im Fehlerfall die Anforderung „Geht nicht (ist ja dein blödes Netz, vorher/zu Hause ging’s ja immer!), mach’s heil, Maik!“ Ich habe bei Multicast jedoch kein Analyseinstrument zur Verfügung, kann also höchstens Stecker rein- und rausziehen und würde am liebsten antworten: „Kann ich nicht, selbst wenn ich es wollte, weil du ein dämliches, verschwenderisches Wohnzimmerprotokoll verwendest, AirPlay stinkt eben!“

Schulische Teufelszyklen 1

SchiLf Leitbildentwicklung

Ein Leitbild ist eine schriftliche Erklärung einer Organisation über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprinzipien. Es formuliert einen Zielzustand (Realistisches Idealbild)[1]. Nach innen soll ein Leitbild Orientierung geben und somit handlungsleitend und motivierend für die Organisation als Ganzes und die einzelnen Mitglieder wirken. Nach außen (Öffentlichkeit, Kunden) soll es deutlich machen, wofür eine Organisation steht. Es ist eine Basis für die Corporate Identity einer Organisation. Ein Leitbild beschreibt die Mission und Vision einer Organisation sowie die angestrebte Organisationskultur. Es ist Teil des normativen Managements und bildet den Rahmen für Strategien, Ziele und operatives Handeln.

Unsere Schule hat sich in den letzten beiden Tagen auf den Weg gemacht, ein solches Leitbild zu entwickeln, wobei auf externe Moderation zurückgegriffen wurde. Vorbereitet wurden diese zwei Tage in einer Steuerungsgruppe. Herausgekommen sind zwölf Sätze, die nun redaktionell überarbeitet werden. Mit in diese zwölf Sätze sind die Vorschläge der Eltern- und Schülervertretung eingeflossen. Im Wesentlichen erfolgte die Erarbeitung in vier Schritten:

Schritt 1 – SOFT-Analyse

Eine SOFT-Analyse lehnt sich an das Prinzip der SWOT-Analyse an. Nach einer Vorstellung der kommenden SchiLf auf einer Dienstbesprechung sollte zu den Punkten der SWOT-Analyse ein Papier in Stichworten ausgefüllt werden, dessen Auswertung dann den Einstieg zur SchiLf bildete.

Schritt 2 – Kritikphase

In kleinen Gruppen hat jeder auf eine Karte geschrieben, welche Probleme an der Schule auftreten. Aus diesen Karten hat die Gruppe dann drei ausgewählt und auf ein Plakat geklebt. Diese Karten konnten dann vom Plenum später „bepunktet“ (Klebepunkt) werden. Die Top 10 wurden zu einer Vorlage verarbeitet.

Schritt 3 – Utopiephase

In kleinen Gruppen hat jeder auf eine Karte geschrieben, welche Wünsche er – losgelöst von organisatorische, räumlichen oder finanziellen Beschränkungen hat. Aus diesen Karten hat die Gruppe dann drei ausgewählt und auf ein Plakat geklebt. Diese Karten konnten dann vom Plenum später „bepunktet“ (Klebepunkt) werden. Die Top 10 wurden zu einer Vorlage verarbeitet.

Schritt 4 – Leitsatzformulierung

Nach einem kurzen Input zum Wesen eines Leitbildes ging es mit einer umfangreichen Materialsammlung daran, konkrete Sätze für das Leitbild zu formulieren. Als Material stand zur Verfügung:

- Das Arbeitsergebnis der Schülerinnen und Schüler

- Das Arbeitsergebnis der Eltern

- Das Arbeitsergebnis der der ersten beide Phasen

- Ergebnisse der letzten SchiLf

- Der theoretische Input

- Weitere Dinge, die ich jetzt vergessen habe

Die Formulierung erfolgte wieder in Gruppen. Die Sätze wurden wiederum im Plenum bepunktet und ein Ranking (Top 12) entwickelt. Unnötig zu erwähnen, dass es alle Sätze unserer Kleingruppe in die Top 12 geschafft haben :o)…

Schritt 5 – Vorstellung des Ergebnisses und Ausblick

Die Steuerungsgruppe stellte die formulierten Sätze und das weitere Verfahren vor. Die Sätze werden jetzt redaktionell bearbeitet und an die Eltern- und Schülervertretung zurückgegeben, um sie nach einer Art Benehmensherstellung dann in der Gesamtkonferenz zu beschließen.

Der Rahmen

Die SchiLf erforderte zwei Tage, wobei an einem Tag der Unterricht noch bis zur 6. Stunde stattfand. Für das leibliche Wohl, für eine gute Atmosphäre und für viel Zeit zwischen den Arbeitsphasen zum Austausch war hervorragend gesorgt. Deutlich war zu merken, wie viel Arbeit, Gedanken und Sinn für Details im Vorfeld in diese SchiLf gesteckt wurde. Ich habe es als eine Form von Wertschätzung gegenüber dem Kollegium empfunden. Es gab für die Beteiligten keinen Blumenstrauß oder obligatorischen Flaschen zum Dank. Es gab etwas vollkommen anderes, was diese erfahrene Wertschätzung wiederum erwiderte und was in dieser Form noch nie da gewesen ist.

Kommentar

Die Moderation wendete Methoden des Projektmanagements an, wie es in Firmen und vielen Verwaltungen üblich ist (und zum Glück auch zunehmend bei uns in der Medienberatung). Beeindruckt hat mich vor allem die Einwandbehandlung im Plenum. Einwände lassen sich für mich immer in zwei Kategorien unterteilen:

- Prozessreflektierende Einwände (z.B. „Warum machen wir das eigentlich so und nicht anders?“)

- Risikominimierende Einwände (z.B. „Kommt dabei denn wirklich auch das heraus, was wir an Qualität erwarten?“

Die Moderation ging sehr souverän und schlagfertig mit diesen Einwänden um. Dahinter steckt natürlich die Überzeugung, dass das Verfahren erprobt war, aber auch die Fähigkeit zu „reframen“, d.h. den Einwand selbst als wertschätzendes Moment und nicht als Angriff umzudeuten. Das ist immer einfacher, wenn man als Externer agiert und daher berate ich mein eigenes System z.B. grundsätzlich nicht, wurde aber in den Kleingruppen dabei „erwischt“, selbst in die Beraterrolle zu fallen :o)…

Leitbildentwicklung sehe ich aus einer externen Beraterrolle immer etwas kritisch: Leitbilder zeigen mir eher, woran eine Organisation noch arbeiten muss. Gleichwohl habe ich als Teilgebender der SchiLf vor allem den Prozess zur Formulierung der Leitbildsätze auch als identitätsstiftend und damit sehr wertvoll erlebt. Einmal mehr ist mir aufgefallen, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begriffen unterschiedliche Dinge meinen, aber im Grunde das Gleiche wollen und die gleichen Bedürfnisse haben – übrigens ein zentrales Konzept systemischen Denkens.

Extern betrachtet hätte man all das auch in einer Stunde mit digitalen Werkzeugen erledigen können. Aber ich glaube, dass die Verbindung zwischen Ergebnis und Gefühl eben auch gemeinsame Zeit erfordert.

Die Fehlende Zeit und der Alltag arbeiten da oft gegen ein System – aber das kennt auch jeder, der eine Beziehung führt. Funktion und Zufriedenheit kommen nicht allein, sie müssen erarbeitet sein, weil sie eben durch diese Arbeitsleistung erst ihren Wert erhalten.

Insofern darf sich die Schule jetzt darauf freuen nach diesem initialen Schritt zur Schulentwicklung weiter arbeiten zu dürfen :o)…