Temperatur im Kugelteilchenmodell als Körperübung

Wenn man Luft in einem Luftballon erhitzt und gleichzeitig das Kugelteilchenmodell bereits eingeführt hat, bekommt man als Erklärung für das Größerwerden des Ballons oft zu hören, „dass sich die Kugelteilchen ausdehnen.“ Da nützt es auch nichts, wenn vorher sauber definiert wurde, das Kugelteilchen in Gestalt und Form unveränderlich sind.

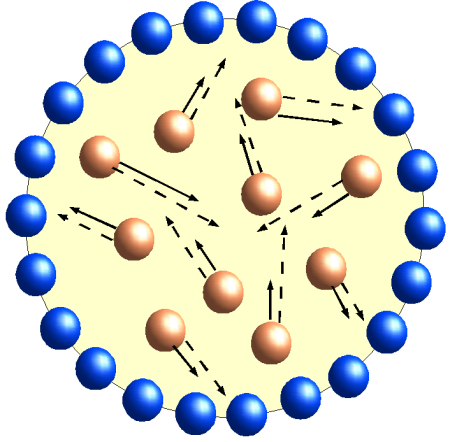

Was nach meiner Erfahrung etwas nützen kann, ist ein kleine Körperübung, die das Phänomen „Ausdehnung bei Temperaturerhöhung eines Gases“ erfahrbar macht. Dazu bildet man zwei Gruppen: Gruppe 1 (blau) bildet einen Kreis (mit Anfassen..). Gruppe 2 (orange) bewegt sich innerhalb dieses Kreises, wie in folgender Abbildung dargestellt:

Jetzt gibt es zwei Phasen: In der ersten Phase bewegen sich die Mitglieder von Gruppe 2 langsam (gehen), in Phase 2 schnell (laufen). Eine lebhafte Klasse ist dabei kein Nachteil: Der Kreis soll in der 2. Phase gerne „zerstört“ werden.

Jetzt gibt es zwei Phasen: In der ersten Phase bewegen sich die Mitglieder von Gruppe 2 langsam (gehen), in Phase 2 schnell (laufen). Eine lebhafte Klasse ist dabei kein Nachteil: Der Kreis soll in der 2. Phase gerne „zerstört“ werden.

Das Erstaunliche:

Die Mitglieder der Gruppe 2 dehnen sich nicht aus, sondern benötigen durch ihre höhere Geschwindigkeit einfach mehr Platz, sodass es zur „Ausdehnung“ des Kreises kommt. Das ist ein Modell für die Vorgänge in einem Gas bei Temperaturerhöhung, das sich dann in der Besprechung abstrahieren lässt – auch mit einer 6. Klasse. Nach dieser Körperübung (bitte auf dem Schulhof durchführen) habe ich den Satz „Die Kugelteilchen dehnen sich aus“ weitaus weniger oft gelesen…

Übrigens spielt man aus dem gleichen Grund in einer Halle mit weniger Feldspielern Fußball: Der Raumbedarf bleibt gleich, jedoch nicht der zur Verfügung stehende Raum (Feldgröße). Damit würde das Verletzungsrisiko steigen, hätte man dort auch zehn Feldspieler auf dem Platz. Über solche „Links“ bilde ich mir ein, SuS zu erreichen.